La Terrifique Histoire du Clan Kennedy. Avec un titre aussi alléchant, on ne pouvait malheureusement qu’avoir de grandes attentes. Mais, pari réussi pour Le Bourdon et Le Nouveau Songe, deux jeunes compagnies lyonnaises qui ont offert quatre représentations fabuleuses au théâtre Kantor de l’ENS de Lyon.

Cette « terrifique » histoire est en fait un triptyque dont on nous livrait ici la première partie. L’objectif de l’auteur, Raphaël Gautier, pour ce premier épisode ? Tout simplement conter l’histoire de Joe Kennedy, en particulier celle de ses ambitions politiques pour lui et ses fils. La pièce se terminait donc sur la victoire de J.F. Kennedy à la présidence américaine en 1962. On peut raisonnablement penser que le second volet de la trilogie sera centré sur lui et sur son mandat.

Loin de la volonté de produire un récit biographique, l’auteur a plutôt voulu retranscrire une fable politique et humaine, et il met en garde avant le spectacle des spectateurs qui pourraient être trop scrupuleux. Et c’est bien ce qui se déroule devant nos yeux : une fable envoûtante aux allures de parabole. On tente de vous expliquer pourquoi cette pièce est un véritable chef d’œuvre.

Un univers de références

Une des grandes forces de la mise en scène est d’avoir su manier brillamment les références et les codes esthétiques auxquels le public peut être sensible. On pouvait avoir cette impression devant la recréation d’une scène typique de films de gangsters, que ce soit par les dialogues ou par la musique. Un peu plus tard dans la pièce, on voit poindre les codes du film héroïque, notamment lors de l’élection de J.F.K.

Un habile mélange des styles, donc, qui passe aussi par des références picturales beaucoup plus évidentes. Ainsi, on ne peut s’empêcher de distinguer, lors de la scène de la réception à l’ambassade, La Cène de Léonard de Vinci, avec tous les personnages rassemblés autour de Joe Kennedy. Un peu plus tard, lors du débat entre le président américain et Joe, les présentatrices et leurs poses semblent faire signe vers les trois grâces du Printemps de Botticelli. Lors du récit de l’aventure héroïque de J.F.K. pendant la Seconde Guerre mondiale, les personnages illustrant tous les faits s’organisent petit à petit pour redonner vie au Radeau de la Méduse de Géricault.

On est donc captivé, tout au long du spectacle, par la reconnaissance de codes variés. Il y a un véritable plaisir de la connivence dans ce procédé. De plus, le caractère de chaque scène est ainsi assumé, presque exhibé par sa construction littéraire, visuelle et sonore.

Puissance esthétique des tableaux

On a ainsi l’impression d’une succession rythmée de tableaux. Ils sont tantôt émouvant, tantôt amusant. Ils réunissent ainsi dans une même ligne esthétique des aspects très différents du parcours de Joe Kennedy et de sa famille. Ainsi, une attention particulière est portée au personnage tragique de Rosemary, dont le destin fait un écho renversé et souligné à celui de son père. Ces scènes familiales et bouleversantes côtoient alors le revers du monde politique américain et les stratégies politiques de Joe.

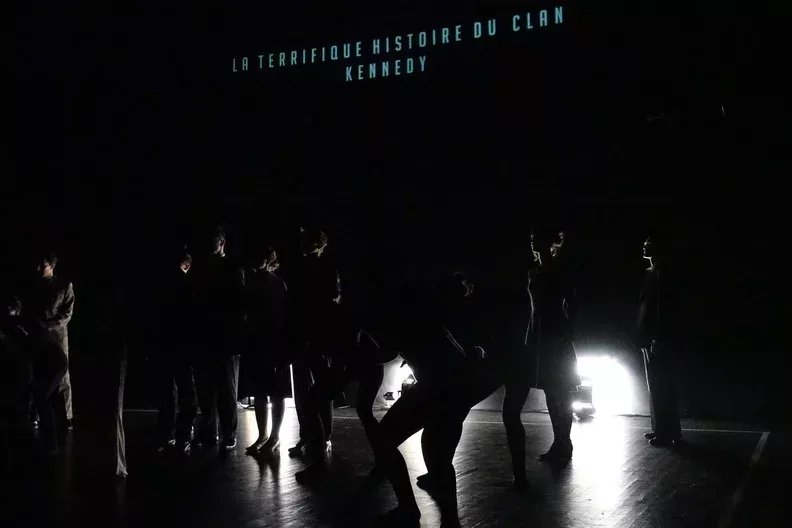

La grande unité du spectacle se trouve dans l’esthétique de ces tableaux, mot utilisé ici à défaut, puisqu’il n’inclut pas a priori la dimension sonore essentielle de la pièce. Il faut en effet souligner la capacité des compositions musicales – jouées en live – à plonger le spectateur dans une certaine ambiance. La création des lumières permettait, elle aussi, d’offrir une scène pleine de poésie et enthousiasmante. Depuis les moments à contre-jour jusqu’aux parenthèses chorégraphiées, chaque moment ou presque était une occasion de s’émerveiller.

« Si je ne peux être la lumière, que je sois l’ombre »

Si l’ambiance était souvent sombre, aussi bien sur scène que dans l’histoire, c’était aussi l’occasion de donner à voir toute une palette de couleurs particulièrement signifiantes. Aux costumes souvent noirs et blancs de nombreux personnages, quelques objets, quelques éléments de la scénographie et des costumes venaient attirer l’œil. C’est le cas, évidemment, de la robe éclatante de Rosemary, qui nous ébloui dès le début du spectacle. C’est le cas aussi de la robe bleue de Fulvia, que beaucoup ont pu prendre pour Jackie Kennedy.

Elle apparaît lors de la réception à l’ambassade, scène emblématique de l’inventivité et de la beauté de la mise en scène. Tous les personnages, massés en petits groupes, tournaient lentement en rond sur le plateau, s’arrêtant à chaque fois devant le public à qui était donné à entendre des morceaux de conversation. Pendant ce temps, les autres groupes, figés, se balancent d’un côté et de l’autre d’un même mouvement, sur le rythme de la musique. Scène parfaitement réglée, poétique et originale, à l’image de l’ensemble.

La fable et le tréteau

Il est difficile de caractériser en un mot la création et sa mise en scène. On peut toutefois souligner l’exhibition d’un bout à l’autre de la machine théâtrale. Premier indice lorsque l’on s’installe : la scène est vide, à l’exception d’un carré blanc dessiné par une bande adhésive au sol et des quatre musiciens qui se trouvent en dehors. Mais très rapidement, on s’aperçoit que les comédiens n’ont pas besoin de se trouver dans l’espace consacré pour porter le personnage. De même les musiciens, par leurs interactions, entre eux ou avec les comédiens, deviennent aussi des personnages.

La plupart des changements de scénographie sont faits à vue, par une partie des comédiens. Le rapport à l’illusion est ainsi malmené en permanence, mais la subtilité et la fluidité des transitions contribuent à une véritable poéticité du récit théâtral. Tout se transforme, tout s’agence de façon presque magique. Mais le réalisme de certaines scènes est toujours contrebalancé, mis en équilibre par les procédés théâtraux exhibés et assumés. D’autres scènes, beaucoup plus oniriques, participent de ce même mouvement double.

Ce tréteau sur lequel le théâtre se montre remet la fable au centre de l’expérience. On est ici pour que l’on nous conte une histoire. Et bien que tous les fils de l’histoire nous soient montrés par les éléments qui la construisent, c’est cela qui fait que l’on est emporté d’un bout à l’autre de cette première partie.

Choralité : de l’harmonie des éléments

L’élément le plus étonnant de la pièce est sans doute l’omniprésence d’un chœur composé de six personnages. D’entrée de jeux, ce chœur détonne, parce que leur costume n’est pas réaliste. On est parfois même envoûté par le maquillage qui est le signe infaillible de leur différence. Ce maquillage agit d’ailleurs comme un masque, qui permet au groupe de personnages une grande plasticité. Ainsi, son rôle dans les scènes est souvent un peu burlesque, et exhibe encore une fois la construction de la fable.

La présence du chœur encadre de plus tout le récit. Il assure de nombreuses pauses narratives en s’adressant au public, que ce soit pour présenter l’histoire, pour situer ou commenter certaines scènes. On retrouve ainsi dans cette dimension le chœur du théâtre antique, même s’il est ici beaucoup plus neutre et protéiforme.

C’est là aussi qu’il faut noter l’impressionnante synchronisation de ce chœur, qui est le ciment de toute la fable. Sans la maîtrise sans faille des comédiennes qui interprètent ses différents membres, la fluidité et le caractère magique dont il était question plus tôt ne serait pas possibles. À cela viennent bien sûr s’ajouter tous les autres éléments dont nous avons parlé. Il est rare de voir une création où scénographie, lumière, musique, costumes, jeu, texte et mise en scène s’allient de façon aussi juste et précise.

Une nouveauté théâtrale ?

Tous les procédés que nous avons pu relever ne sont pas, en soi, nouveaux : il n’y a pas de révolution sur le plateau, pas d’effets que l’on n’ait jamais vus. Pourtant, tout est fait intelligemment et minutieusement. Le plus grand code que reprend la pièce n’est pas non plus nouveau, d’ailleurs : c’est celui de la tragédie. Cette terrifique histoire se glisse en effet dans son moule sans pour autant s’y conformer entièrement. D’abord parce que le spectateur connaît les grandes lignes de l’histoire, ou du moins s’attend à retrouver le destin de J.F. Kennedy. Et si ce n’est pas le cas, le chœur endosse parfois son rôle prophétique. Le spectateur est prévenu, on entre avec tous les artistes dans l’histoire terrible d’une famille dans laquelle un cycle tragique naît. L’ambition démesurée de Joe Kennedy n’est pas sans rappeler l’hybris des tragédies grecques. « Mon désir a l’odeur du carnage », lance-t-il.

C’est aussi ce qui construit le rythme implacable de la pièce. Tout est fait pour que l’enchaînement des tableaux semble inexorable. On ressent sans cesse l’issue fatale. Dénouement tragique en effet pour Rosemary, lobotomisée, dont la malédiction semble contaminer toute la famille. L’ambition du pouvoir du père prive ensuite un des fils de son histoire d’amour, et ôte la vie à l’autre. La chute finale du père vient parachever le tout. Et Rosemary le souligne : « Vous êtes ce que vous avez fait de moi ». À la toute fin, lorsque l’on assiste brièvement à la victoire de J.F.K., c’est encore le chœur qui applaudit. Un chœur qui d’un bout à l’autre entoure, mais aussi enserre, le destin de ces personnages. Son pouvoir sur la représentation est tel que c’est lui qui invite les spectateurs à applaudir, pour mettre fin à la représentation.

Avant de nous quitter, les « les fantômes veulent prendre la parole une dernière fois »… Puis, nous donnent rendez-vous pour la seconde partie, qu’Arlyo ne manquera pas de vous annoncer !

Auteur : Raphaël Gautier

Mise en scène : Laurène Mazaudier

Musique : Dougal Kemp

Scénographie : Justine Piechon

Chorégraphie : Lise Messina

Jeu : Victor Bratovic, Marion Farcy, Michaël Bonnet, Adrien Da Rocha, Magalie Herman, José Corpas, Maxime May, Lucile Bouchet, Marion Feugère, Cécilia Schneider, Anaëlle Croiset, Caroline Baguet, Anouk Agniel, Juliette Donner