Sorti d’un peu de nulle part, Baahubali a fait un buzz assez incroyable en 2015 pour avoir réussi un exploit sans précédent : en plus d’être le plus gros budget pour un film indien, le film a laissé ni plus ni moins que Star Wars : le Réveil de la Force second au box office durant toute sa période d’exploitation.

Malgré des scories typiques des films indiens (surréalisme cartoonesque des personnages, numéros musicaux à tout moment du film) et surtout une production design tellement bariolée et colorée qu’il contraste avec la tendance gris/sombre/urbain/dépressif des blockbusters US actuels, Baahubali ne se limite jamais devant le spectacle qu’il compte nous offrir.

Le film raconte comment, étant bébé, le jeune Baahubali a été sauvé par la Reine Sivagami avant d’être adopté par un couple de paysans vivant au pied d’une cascade gigantesque. Etant enfant, le jeune Baahubali, nommé Shiva par sa mère, observe ses chutes d’eau en ayant un seul objectif : les escalader. Sa mère prie alors pour que son fils oublie cette idée insensée, jusqu’au jour où un masque tombe d’une des cascades et le pousse à tenter de l’escalader et ainsi le mener à son destin héroïque.

Il est très facile lors du visionnage du film de voir les références voulues par son réalisateur : les films épiques des années 2000, allant du Seigneur des anneaux à 300 en passant par Troie, le trop méconnu mais à voir absolument Les Trois Royaumes ou encore les jeux-vidéo comme Dynasty Warriors et un soupçon d’Assassin’s Creed.

Une référence pose néanmoins problème (et pourrait déranger certains), c’est l’emprunt évident de la stylisation des films de Zack Snyder couplée avec une production design située quelque part entre Les Immortels de Tarsem et le récent Exodus : Gods and Kings de Ridley Scott.

S’il y a une chose qui frappe à la vision du film, c’est bien le gigantisme du cadre et de ses images. Et ce, dès l’introduction, où d’une carte du royaume en vue aérienne, la caméra recule jusqu’aux chutes dans un panoramique absolument bluffant.

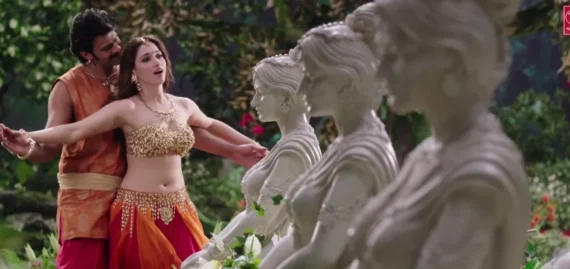

Et des images à en décrocher la mâchoire, le film va les enchaîner par paquet de dix, sans avoir à rougir de la concurrence (à quelques effets visuels près, pas totalement finalisés) : de l’escalade de la cascade en suivant la belle Avantika jusqu’à la découverte du palais de la capitale de Maashmati, d’une scène de bataille de presque 45 minutes (!!!) absolument estomaquante, en passant par des numéros musicaux tour à tour romantiques et épiques ou des scènes où le héros fait preuve de sa force surhumaine ou de son agilité, tout le film devrait vous emporter dans son univers dès les premiers instants.

Après s’être fait remarqué avec Eega, romance fantastique avec une mouche vengeresse, (sic) SS Rajamouli signe alors un film absolument incroyable avec une mise en scène où l’ambition rime avec la démesure de ses images.

Comme je l’ai dit plus haut, les références sont perceptibles mais complètement digérées, laissant parfois le spectateur occidental (ou non habitué de ce genre de cinéma) un peu dépassé, comme cette scène, dans l’introduction, de la main de la reine qui porte le bébé hors de l’eau, ou encore l’arrivée de Baahubali dans la capitale, digne d’un Chuck Norris version péplum.

Mais la force du film est surtout un parti pris narratif emprunté à la narration des comics et des mangas : une fois les résolutions des enjeux atteintes, le film s’interrompt dans une superbe séquence d’adoubement sous la pluie et laisse tout le 3e acte avec un flashback sur les origines, non pas de Baahubali mais des enjeux et des conflits politiques qui ont mené là où le film débute.

Et c’est là les défauts du film, car si elles sont digérées, les références sont tellement importantes que le jeu des comparatifs joue en la défaveur du film, bien que ponctué d’idées fantastiques dans la bataille du 3e acte (les étoffes, le char avec hélices sorti tout droit d’Evil Dead 3)

Rajamouli se laisse encore trop écraser par ses modèles, la partie « intrigue politique » au palais évoque tour à tour Gladiator ou encore Django Unchained, pour les scènes avec la reine Devasena mais sans que la mise en scène n’arrive à égaler les modèles d’inspiration. Ensuite, et avec tous les défauts propres à ce réalisateur, Rajamouli cherche à hisser la mise en scène du film au niveau de celle de Zack Snyder avec ralentis par dizaines, et durant l’action ou pour esthétiser ou iconiser une séquence importante comme la naissance de Baahubali senior, porté par la reine Sivagami.

Mais malgré ses défauts, il réussit parfaitement l’exposition du film et la mise en place de la romance entre Shiva et Avantika, avec la séquence de l’escalade des chutes d’eau ou le jeu du tatouage/relooking qui est d’une grâce et d’une inventivité délicieusement rafraîchissante.

Le troisième acte montre un effet de relâchement sur ce qu’il raconte avant de se déchaîner dans un climax époustouflant et de conclure le film sur un cliffhanger pour préparer à la seconde partie du film.

Baahubali est un péplum lyrique et magique, épique et démesuré, mais surtout une vraie proposition de cinéma, réellement spectaculaire et d’une ampleur comme on aimerait en voir plus souvent à nouveau, en attendant la seconde partie l’année prochaine.