Du 6 au 8 octobre, le Théâtre de la Croix-Rousse accueillait Angels in America, chef-d’œuvre de Tony Kushner, rarement mis en scène en France. Aurélie Van Den Daele et le Collectif Deug Doen Group relèvent le défi : un spectacle qui mise tout sur la force d’évocation…

Angels in America, c’est une pièce à panache, emblématique aux États-Unis, qui a fait de Tony Kushner, son auteur, un grand monsieur, comme le qualifie Aurélie Van Den Daele. Tout se passe dans les années 1985 : en pleine Amérique reaganienne confrontée à l’épidémie du SIDA, une palette de personnages se confronte à son époque : Louis et Prior, Joe et Harper, ou encore l’historique Roy Cohn. Le monde se noie dans un libéralisme corrompu, le pays est en perpétuel mouvement, la Justice est injuste, la maladie détruit, les communautés sont dévastées par le racisme, l’homophobie et l’ignorance. Des vies dans l’ombre et dans la lumière, supplantées par l’apparition d’anges, de fantômes et d’ancêtres, venus d’un ciel que dieu a abandonné. On y parle de religion, d’homosexualité, d’addiction au Valium, de voyages imaginaires, d’amour, de politique, de mouvement… Une fantaisie gay sur des thèmes nationaux, où réel et imaginaire se confrontent en échanges épiques.

Mettre en scène Angels in America – qui, dans sa version complète, durerait plus de huit heures -, et dont les trames narratives sont aussi nombreuses que délicates, dont le sujet est ancré très frontalement dans une réalité vieille de trente ans, politiquement et socialement étrangère à la France… tout cela comporte des risques. Et pourtant, l’écriture de Tony Kushner se veut universelle : bourrée d’humour, de références parlantes et de personnages-symboles aussi ambiguës qu’attachants, la pièce écrite est une finalité en soi, pouvant se lire seule dans une totale réception émotionnelle et intellectuelle.

J’ai donc toujours pensé que ce texte pouvait se passer de scène, et ce, malgré les nombreuses mises en scène étrangères qui lui sont consacrées et la série à succès où l’on pouvait noter l’apparition d’Al Pacino et de Meryl Streep. Et pourtant, doucement, le texte se monte en France, paradoxalement, par de jeunes compagnies dont les artistes sont nés à l’époque de l’écriture. Il faut dire que le contexte d’Angels in America évoque bien plus que l’Amérique reaganienne : la pièce est profondément attachée au monde d’aujourd’hui, sur lequel elle propose une ouverture finale aussi belle qu’intelligente.

En soi, le texte de Tony Kushner est un bijoux d’actualité, à la fois historique mais aussi très proche, d’un monde que l’auteur a su appréhender sous un regard onirique, permettant au théâtre d’y dévoiler toute sa puissance. Bref, le genre de pièce contemporaine qu’on n’a pas en France : comment y toucher ? Comment lui rendre sa beauté ? Qu’est-ce que le théâtre peut, lorsque le texte prend une place telle ?

Le réel, l’imaginaire : construire des passages

Le propre du travail d’Aurélie Van Den Daele et du Collectif Deug Doen Group : s’inspirer des procédés cinématographiques, déjà ultra-présents dans l’écriture de Kushner. Il faut donc trouver des solutions aux multiples problèmes que pose une œuvre aussi conséquente et, notamment, celui des espaces (parc, bureau, hôpital, puis parc à nouveau, palais de justice, chambre…) Bref, trouver une solution pour ne pas représenter tous ces lieux, mais pour les créer, avec trois fois rien, de sorte que le public construise sa propre scène. Ainsi, la scénographie en ressort plutôt dépouillée : quelques chaises, une machine à café, et une cage transparente, qui servira à distinguer un lieu d’un autre, à isoler des personnages, à donner vie à leurs hallucinations.

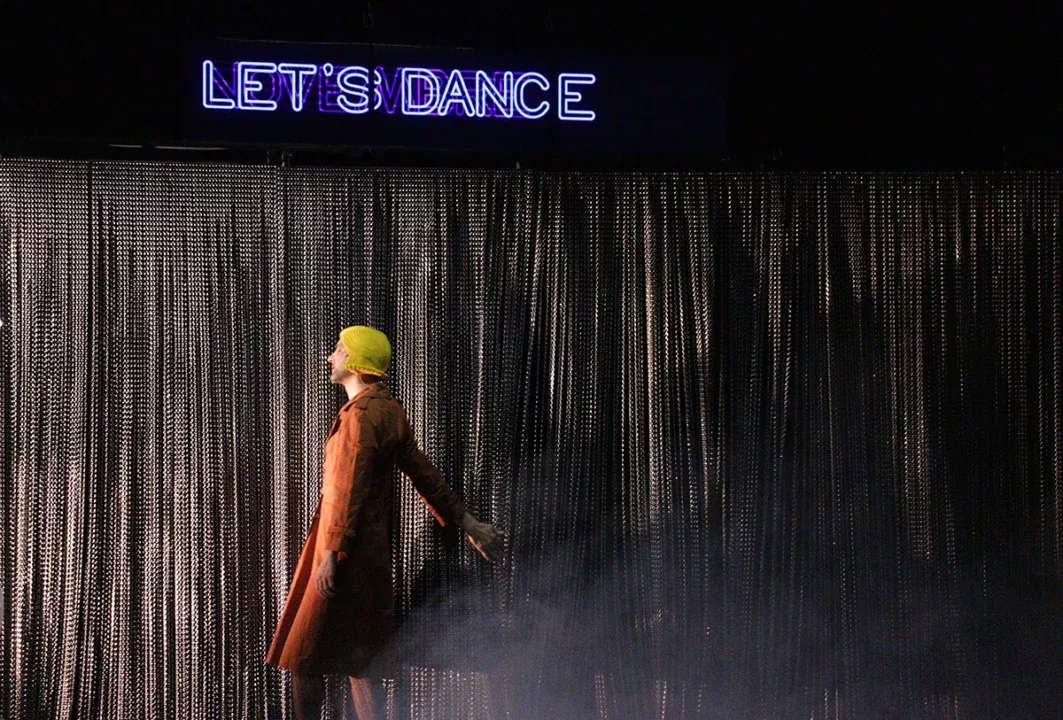

C’est avec une grande intelligence que la metteuse en scène parvient à créer des espaces très évocateurs, avec quelques éléments de décors, privilégiant le travail sur la musique et les lumière. Forte de sa collaboration avec le collectif InVivo, Aurélie Van Den Daele met en scène des images puissantes grâce à des moyens scéniques plutôt traditionnels, mais l’esthétique d’ensemble semble comme futuriste. La lumière est violette, puis verte, ultra-kitch et prononcée – il en va de même pour les choix musicaux.

Certaines images ou procédés de jeu rappellent sans complexe les techniques de cinéma, pour agir dans l’immédiateté sur les yeux, les oreilles et l’émotion du public. Le spectacle réalise une double-action : marquer sur l’instant, et faire en sorte que l’on s’en souvienne. On distingue très bien le rêve du réel : un code convenu assez rapidement entre salle et scène permet l’installation de ces moments imaginaires, aussi jouissifs que délirants. À l’égard d’un bon film, Angels in America sur scène nous projette dans des lieux lointains, intimes, ou totalement irréels, où nous prenons plaisirs à accompagner les personnages. Tantôt grisés par une musique aux énormes basses, tantôt émerveillés par des centaines de balles de ping-pong tombant du ciel, il est clair que nous avons voyagé, et que les cinq heures de vol sont passées bien vite.

Trouver son identité

Évidemment, tout ne peut pas fonctionner à la perfection et tenir le rythme pendant cinq heures de spectacle. On comprend. Mais le kitch (assumé ?) de certaines scènes laisse… assez perplexe. Certaines images perdent même la beauté pourtant renvoyée par l’ensemble : une beauté assez crade, mais toujours tendre, venue d’une autre époque mais que tous les âges identifient très facilement. Finalement, la scène est moderne : c’est ça, admise et reconnue de tous, l’esthétique entraîne alors tout le monde. La metteuse en scène semble nourrir un rapport d’admiration à l’œuvre de Kushner : elle le confiait quelques jours avant la représentation au Lavoir Public. Le danger d’Angels in America : respecter tout ce qu’à écrit Kushner. L’autre danger : ne pas le respecter.

Les droits d’auteurs étant difficile à obtenir, la troupe a dû justifier de chacun de ses choix, de chaque coupe du texte. Si ces coupes sont dans l’ensemble assez judicieuses, le travail de dramaturgie lui, n’est pas toujours cohérent. Un certain manque de puissance se fait sentir lors des scènes qui, pourtant, pourraient faire culminer la violence. Peut-être ne se sont-ils pas assez attachés au mot : à vouloir se créer sa propre identité et se faire une petite place dans la monstruosité du texte, on en oublie parfois le plus important. Y avait-il trop de paillettes lorsqu’un rien aurait suffit ? Et un manque d’engagement là où une brèche textuelle permettait un éclat de violence ? C’est pour cela que certains tableaux restent à plat alors que d’autres scintillent, font rire et voyager. Chaque scène a ses limites face à la durée…

Ce qui questionne également, c’est la pertinence d‘Angels in America ici, et aujourd’hui. Des homos meurent du SIDA dans les années 1985 sous Reagan… et le rapport à l’ère du temps est ultra-présent. La tradition du théâtre gay, et celle du théâtre du SIDA, ont toutes les deux une force évocatrice très efficace. Elles identifient clairement leur sujet, le sublime et le dénonce sans pitié et, par cela, ouvrent la critique sur des champs bien plus vastes. C’est un peu un ouvrez les yeux , on va vous montrer des humains, ils sont sublimes, il leur arrive des choses affreuses, c’est ce qui nous arrive aussi.. C’est parce que ce sont des théâtres profondément empathiques, et donc, des textes empathiques, qu’ils sont parvenus à éveiller des consciences, dans un esprit d’auto-dérision magnifique.

Toute cette tradition se fait sentir à travers les figures : c’est une pièce à personnages, ils sont clairement identifiables, ils ont des caractères et des langages différents. Qu’ils soient d’horribles hommes corrompus ou de pauvres femmes au foyer, ils ont tous leur destin au bout du tunnel. Aurélie Van Den Daele parvient à construire un Belize lumineux, un Louis magnifique et, plus surprenant, une Harper plutôt drôle. La metteuse en scène a su identifier les enjeux actuels d’une telle pièce ici, en France. Puisque face à la corruption, l’injustice et surtout la maladie, quelque soit notre place sur le globe, nous redevenons tous les mêmes. C’est cela que porte à la fois le texte et cette mise en scène : nous sommes tous dans la même merde, nous sommes tous dans la même lumière et puis, dieu ou pas dieu, il existe encore la tendresse. Aurélie Van Daele exacerbe cette sensibilité-là, dans un regard à la fois touchant et juste.

Une ode aux pouvoirs du théâtre

Là où l’équipe artistique parvient à affirmer son identité et son parti-pris, c’est autour d’un aspect extérieur à la problématique d’Angels in America : c’est toute une réflexion portée autour du pouvoir du théâtre. Une sorte d’ode à l’évocation : tout appelle, sur scène, à imaginer. On ne nous montre rien, mais on crée des univers avec des couleurs et des sons ce qui, en soi, reste le propre du théâtre, et pourtant… cet aspect est trop souvent perdu dans des spectacles ambitieux qui finissent toujours par bouffer le spectateur, proposant finalement ses visions, ses images, et rien d’autre. Ici, pas vraiment : le public est encouragé à créer ses propres lieux et pour cela, on nous aide, mais avec une certaine simplicité (même si, bon, la plupart des images créées sont… à la mode, et pas vraiment inédites).

Il y a bien sûr, un style, une patte, une sorte de signature due au travail du collectif InVivo, mais ce n’est (presque) jamais assez envahissant pour dévorer l’imaginaire. Un hommage aux techniques simples et au théâtre lui-même, et peut-être encore, aux spectateurs. Tout le rapport au public est construit sur ce principe : on vous montre un peu, on vous propose des images, à vous de les amener ensemble où vous le voulez. Et rien que pour cela, c’était un beau moment.

Enfin, la mise en scène réalise un jonglage savant et jouissif, entre instants cathartiques ultra-violents et retours aux moments formels de théâtre, où l’on se remet à parler, de ce qui ne va pas. On pleure comme des enfants devant un couple qui se déchire et, l’instant d’après, on est absolument concentré parce qu’on nous explique le système de justice américain autour d’un verre de vin et d’une cigarette. Tout simplement grisant.

Malgré toutes ces belles prouesses et ces jolies émotions, il y a une chose que la mise en scène n’est pas parvenue à faire, c’est de s’imposer, vraiment, face au texte titanesque qu’est celui de Kushner. J’avais lu le texte disons… cent fois ? Et je ne l’avais jamais vu sur une scène. Plus je lisais, plus je me disais : décidément, aucune scène n’en viendra à bout, aucun metteur en scène ne lui rendra totalement justice, en fait, c’est un texte à lire, c’est ça : un texte à lire. Et malgré tout ce que j’ai vu de beau ce soir-là, j’en sors avec la même conclusion : décidément, c’est une œuvre bien trop grande pour le théâtre… et oui, ça peut exister !