Ruben Östlund avait profité du Festival Lumière pour venir présenter à l’UGC Confluence son film The Square, honoré par la Palme d’Or à Cannes cette année. Le réalisateur est ensuite revenu auprès des spectateurs pour un temps de discussion, riche en anecdotes et réflexions, autour de ce film fort qui questionne la place de l’art dans la société, et notre rapport à l’autre.

En effet, pour les spectateurs habitués des sélections cannoises de ces deux dernières années, The Square rappelle intimement l’humour plein d’humanité de Toni Erdmann et la frontalité insidieuse et radicale de The Lobster. Comme Maren Abe et Yorgos Lanthimos (dont il revendique d’ailleurs une parenté de cinéma, l’appartenance à une même génération), Ruben Östlund tend dans ses films à employer le rire (chez Yorgos Lanthimos, ce rapport s’institue plutôt à travers une violence frontale qui vient questionner les conséquences de nos actes) comme détonateur, détruire ce qui nous oppose pour mieux nous faire penser notre rapport à l’humanité et le sens que nous lui donnons.

« Avec un ami nous voulions créer une œuvre d’art, un espace symbolique. Un peu comme le passage piéton, qui est une très belle invention humaine, qui postule un contrat très fort entre le piéton et le conducteur qui les protège. Avec The Square nous avons voulu créer ce même type d’espace symbolique qui nous rappelle de prendre soin les uns des autres. » Ruben Östlund

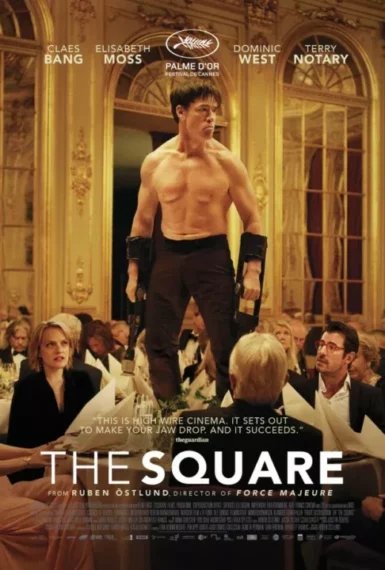

The Square

Le film commence par une scène d’interview surréaliste, menée par l’exceptionnelle Elisabeth Moss (ceux qui ont aimé la brillante série The Handmaid’s Tale seront ravis de la retrouver ici dans un registre plus léger, mais tout aussi pertinent), où cette dernière demande à Christian, conservateur de musée émérite, de lui expliquer le paragraphe très jargonnant d’une des pages de son blog. Christian en est bien sûr incapable (l’a-t-il seulement écrit lui-même ?) et sa gêne provoque immédiatement le rire du spectateur et sa sympathie pour notre personnage principal, dont les péripéties et le manque d’acuité face à la réalité nous rappellent parfois un peu la nôtre.

Christian a la quarantaine. Séparé de sa compagne, il alterne ses semaines entre fêtes nocturnes débridées et garde de ses filles. Le jour, il est le conservateur du musée d’art contemporain d’une ville de Suède qui s’apprête à accueillir la nouvelle œuvre d’une artiste argentine, « The Square ». « The Square est un sanctuaire où règne confiance et altruisme. En son sein nous sommes tous égaux en droits et en devoirs » ; telle est la maxime éthique qui accompagne cette œuvre d’art contemporain qui va agir comme un déclencheur sur la vie de Christian.

The Square appuie précisément sur les plaies camouflées de notre société, celles de l’individualisme et de la superficialité de notre rapport à l’autre. L’œuvre de Lola Arias s’inscrit comme un fil directeur au travers du film qui nous ramène sans arrêt à la question existentielle qu’elle pose, celle de la possibilité d’un nouveau contrat social, où la solidarité prévaudrait sur l’altérité.

L’Art pour l’art

La vidéo youtube s’ouvre sur une adorable petite fille blonde portant un chaton mignon dans ses bras, un décompte dramatisant alterne jusqu’à l’entrée de la petite fille dans The Square. À la fin du décompte, l’enfant explose. Telle est l’idée de génie qu’ont trouvée les deux jeunes publicistes, trentenaires fringuants et branchés, chargés de promouvoir The Square.

Trop occupé à diffuser des lettres de menaces à des habitants d’un immeuble de banlieue pour retrouver son portefeuille et son téléphone volés, Christian n’a évidemment pas assisté à la réunion de presse où l’idée brillante fut exposée. Quelques millions de clics plus tard, le conservateur se retrouve pris au piège du scandale et devient contraint d’en répondre devant la presse.

Ruben Östlund prend un malin plaisir à jouer de notre rapport à l’image et au sens que nous lui accordons. On rit devant cette vidéo ridicule, parodie d’attentat, dont le caractère factice nous rassure en quelque sorte. Le film questionne notre rapport pervers à l’image, qu’elle soit d’art ou non, et la prise d’otage qu’elle occasionne vis-à-vis des conventions sociales.

À propos de l’écriture de son précédent film Play : « Mon père me racontait que quand il avait 6 ans, ses parents mettaient une pancarte avec ses coordonnées autour de son cou et le laissaient aller jouer seul dans le centre de Stockholm. Parce qu’à l’époque on partait du principe qu’un adulte dans la rue serait celui qui pourrait aider un enfant en cas de besoin, alors qu’aujourd’hui on apprend malheureusement à nos enfants que les adultes peuvent représenter une menace. Alors que la criminalité n’a pas augmenté, au contraire, notre société est même plus sûre d’après les statistiques, c’est le sentiment d’insécurité qui a grandi.»

Culpabilité moderne

Ce monde de l’art contemporain, le réalisateur en égratigne le vernis en mettant en exergue les relations de pouvoir qu’autorise l’interaction sociale de ce milieu. Lors d’une scène de conférence de presse, la séance est perturbée par la présence dans le public d’un malade de Gilles de la Tourette. L’animatrice gênée s’interrompt, le public s’échauffe, demandant à ce que l’homme soit évacué. Un membre de l’assistance s’élève alors contre celle-ci, rappelant que le jeune homme en question n’a pas conscience du caractère outrancier de ses paroles. L’assistance gênée prend alors conscience de l’action d’exclusion qu’elle s’apprêtait à perpétrer envers un malade, et retourne silencieusement à son occupation première.

Cette culpabilité que semble questionner le film, c’est celle d’un rejet de l’altérité qu’autorise la position sociale au sein de notre société. Lors d’une scène profondément caustique, Christian propose à une femme qui mendie dans la rue de lui acheter à manger ; celle-ci passe alors commande, avec un « manque de reconnaissance » qui surprend et dérange ce dernier. L’hypocrisie paradoxale du comportement de Christian est sans cesse épinglée dans le film et pose la question de ce qui prescrit nos comportements vis-à-vis de nos contemporains.

Le film fait exploser cette opposition entre personnage privé et public et en souligne l’incohérence. Christian se présente comme un conservateur de musée engagé mais il est incapable de nouer un lien authentique et sincère avec autrui (qu’il s’agisse de ses filles ou de ses amantes). Ainsi lorsqu’il offense un enfant, de l’âge de ses filles, à cause des lettres de menaces postées dans son immeuble, il refuse de le confronter et de s’excuser. Pris de remords, il finit par se rendre chez l’enfant accompagné de ses filles, mais la famille a déménagé, le film s’achève sur un silence lourd de sens, celui du poids de cette culpabilité irrémédiable et de la destruction de l’idéalisation parentale.

Inachevé ?

La question apparemment anodine d’une spectatrice, qui portait sur l’inachèvement de certaines lignes narratives du film, nous ramène à cette idée d’une génération de cinéastes pour qui le sens de la mise en scène prime sur le récit. Dans The Square, les fragments de mise en scène (qu’on pourrait presque rapprocher de l’acte théâtral dans leurs formats) ne répondent pas à une nécessité d’achèvement mais de cohérence vis-à-vis de l’ensemble.

« Je m’intéresse plus à l’instant en lui-même qu’au récit. Ce qui m’intéresse ce n’est pas de savoir si les personnages de Claes Bang et Elisabeth Moss vont finir ensemble, mais leur confrontation, je l’envisage plus comme une expérience de sociologie. »

L’apparition de l’homme-singe et sa performance n’ont pas de valeur narrative, c’est une performance artistique qui redouble la position de spectateur des personnages au sein du film. Comme eux, nous sommes spectateurs de cette scène mais nous ne pouvons pas agir sur elle. La position dans laquelle nous place la mise en scène de Ruben Östlund nous pousse à vouloir agir, interagir avec les objets qui nous entourent et sortir de cet état passif dans lequel peuvent nous plonger les images. C’est cette définition de la comédie qui réunit son travail et celui de Maren Abe, l’idée d’un cinéma où le rire peut être un élément de cohésion et de questionnement de notre réalité.

Laurine Labourier